朱子乐

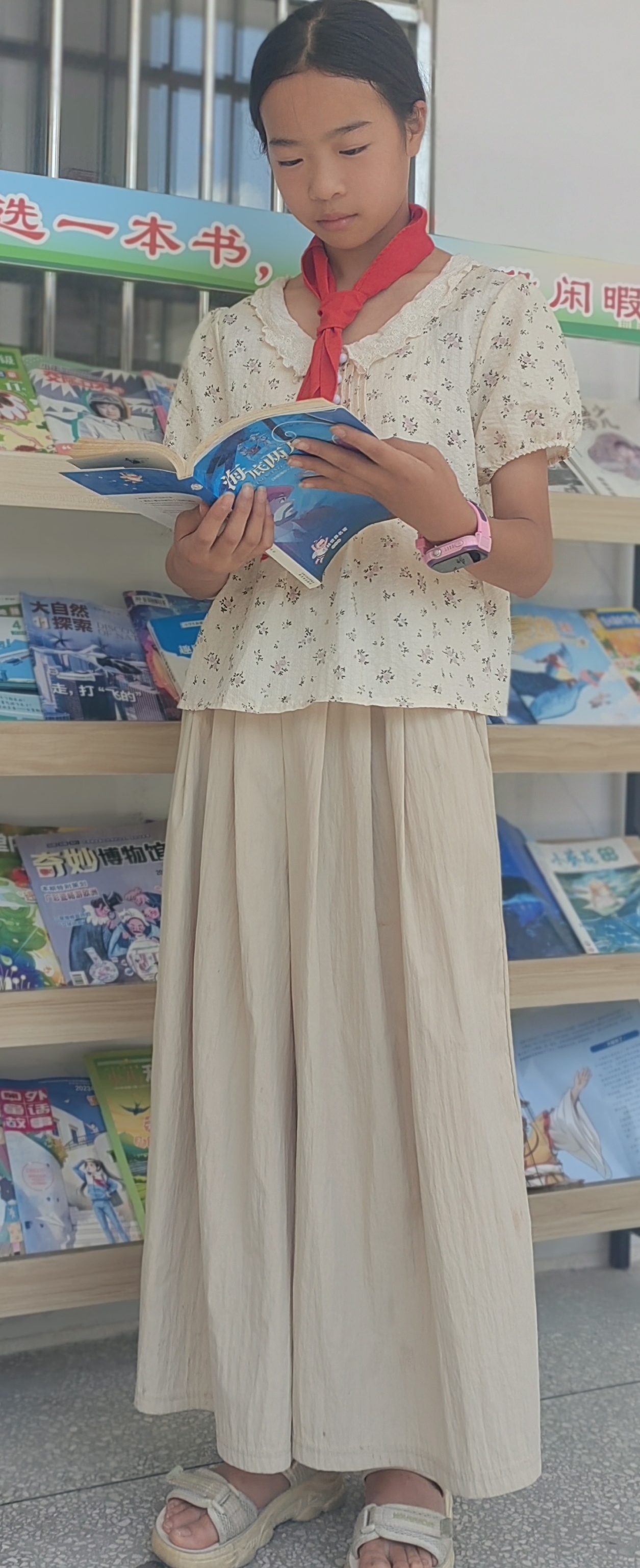

郴州市汝城县泉水镇中心小学学生

作者简介

朱子乐,女,出生于2012年10月,就读于郴州市汝城县泉水镇中心小学。

创作背景:作者生于郴长于郴,深受本地红色文化滋养。文章以家乡汝城县延寿瑶族乡官亨村珍藏的“红军借据”这一真实历史文物为叙事核心。作者被胡四德老人及瑶乡百姓倾囊相助红军的无私大爱、红军坚守诚信立据的庄严承诺,以及胡运海恪守信义、不为利诱的高尚情操深深打动。旨在通过描绘这张穿越烽火、承载军民深情的特殊借据,展现郴州大地上以“信”为重的赤诚血脉与厚重底色,抒发作为红色沃土新苗的自豪感,并表达传承红色基因、建设家乡的青春志向。

代表作品

一张借据的重量

参赛作者:朱子乐(郴州市汝城县泉水镇中心小学)

指导老师:黄根霞(郴州市汝城县泉水镇中心小学)

郴山秀美,郴水清长,这片生养我的土地,自古便以赤诚之怀,为沧桑岁月镌刻下深深印记。在它怀抱深处,汝城县延寿瑶族乡官亨村一纸泛黄的红军借据,穿越了半个多世纪的烽烟,悄然无声地凝缩了郴州山河间那最滚烫的血脉相系。

那是1934年冬日,红军长征的疲惫脚步踏响了汝城延寿乡的山谷。那时,寒霜笼罩着山野,山风凛冽刺骨。在胡四德老人心中,却正为另一件事翻腾着波澜:当他从红军司务长叶祖令口中得知,战士们忍饥挨饿,甚至几日几夜颗粒未进,老人那饱经风霜的心被深深刺疼了。于是,胡四德老人连夜召集族人,挨家挨户筹集。终于,饱含乡邻深情厚谊的105担稻谷、3头生猪、12只鸡等汇聚起来,沉甸甸地送到了红军手中。叶祖令司务长感激之余,郑重写下借据:“今借到胡四德伯伯稻谷一百零五担,生猪三头……”那墨迹虽简朴,却是风雪中红军用骨子里的诚信熔铸而成的诺言。

时光流转六十余载,1996年暮春,胡四德的孙子胡运海在拆建旧屋时,无意间在墙缝里发现了一个锈迹斑斑的铁盒,里面静静躺着的正是那张早已发黄发脆的借据。令人肃然起敬的是,面对高价收购的诱惑,胡运海断然谢绝,毅然将这张珍贵的借据报告了政府。一年后,在1997年5月明媚的阳光下,汝城县隆重举行了借据兑现仪式,胡运海双手接过了沉甸甸的兑现款——这是党和人民对一诺千金的庄重回响。胡运海更将其中一万元捐献给村里新建学校,让这信义之种在故土上生根发芽,燃起希望的火炬,代代相传。

岁月如流,青山依旧。这张轻若羽翼的借据,却承载着不可衡量的重量——它是红军用生命铸就的赤诚信用,是瑶乡百姓以心换心的深情厚意,更是穿透漫长岁月仍灼灼如火的军民鱼水深情。如今,借据虽已珍藏于历史博物馆,可它刻印在郴山郴水之间的赤诚灵魂却永不褪色:那正是生养我的家乡最厚重、最鲜红的情感底色。

作为生于斯、长于斯的少年,我们正是这片红色沃土上茁壮的新苗。请允许我,带着无限自豪向世界诉说:这方郴山郴水不仅钟灵毓秀,更以血乳交融的“郴情”书写过天地间至真至诚的篇章。我愿接过这无声的嘱托,让那浸透在纸页里的赤诚与信念,成为我血脉里奔涌不息的力量;我将以全部青春热情守护与建设这片曾以热血浇灌信义的土地——让那永不褪色的红色基因,在郴州的青山绿水间,由我们新一代的双手,接续描绘出更加灿烂夺目的崭新画卷。

作品点评

此文以“红军借据”为情感载体,巧妙融合历史真实与个人感悟,将地域特色、民族情谊、革命传统与时代责任熔铸一体。叙事饱含深情,从胡四德老人雪中送炭的义举,到跨越甲子借据重现的诚信接力,诠释了“借据”承载的远超物质的“重量”——军民鱼水的赤诚灵魂。

编辑提示

文学创作是一场精益求精的修行,难免存在疏漏。若您在阅读中发现错字、语病、逻辑或抄袭问题,又或是作者自身想要修改完善作品,请在评论区给我们留言。您的每一条反馈,都是帮助作品日臻完美的珍贵助力,期待与您共筑优质内容。

编辑:王君

二审:陈华英

三审:李艳艳